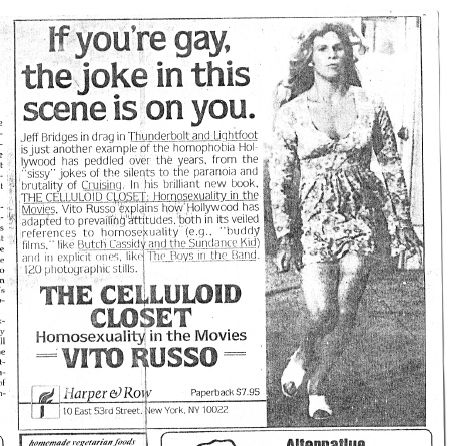

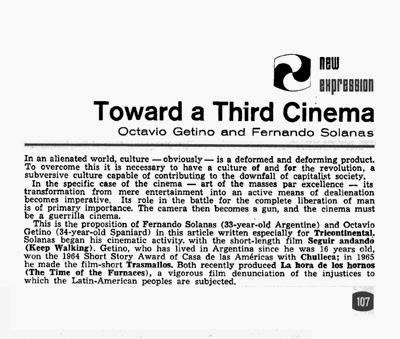

Sebutan Sinema Ketiga pertama kali muncul di tahun 1969 pada artikel Fernando Solanas dan Octavio Getino yang berjudul Towards a Third Cinema.

Di sini dijelaskan dua alasan mengapa ia disebut Sinema Ketiga:

- Meliputi negara-negara di luar kubu dominan – Blok Timur dan Barat, yaitu yang tidak termasuk ke dalam negara-negara berkembang.

- Membedakan dengan Sinema Pertama (Hollywood) dan Sinema Kedua (Sinema seni Eropa, dan Sinema Auteur). Solanas dan Getino menganggap Sinema Ketiga sebagai perlawanan terhadap Sinema Barat yang dominan dan cenderung berorientasi pada komersialitas semata.

Istilah ‘Dunia Ketiga’ pertama kali muncul pada tahun 1952, sebagai hasil dari Perang Dingin, merujuk pada negara-negara yang tidak selaras dengan dua kubu besar yang ada (Amerika Serikat dan Uni Soviet). Saat itu istilah Dunia Pertama mengacu pada ekonomi Barat, sedangkan Dunia Kedua pada Uni Soviet dan sekutunya. Sementara Dunia Ketiga berlaku untuk ekonomi semua benua dan negara di luarnya – kecuali negara-negara yang setelah Perang Dunia Kedua disebut rim Pasifik barat (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Malaysia) karena rim Pasifik merupakan bidang ekonomi buatan Amerika Serikat untuk memastikan etos kerja Barat dalam melawan ancaman komunis (Cina dan Uni Soviet). Lewat analogi ini, didapatlah dengan istilah Dunia Ketiga, Sinema Dunia Ketiga mengacu pada sinema dari benua Afrika, wilayah Timur Tengah, tanah India, wilayah Cina dan Asia, dan Amerika Latin.Dunia Ketiga

Salah satu permasalahan utama pada sinema yang dikembangkan oleh negara-negara Dunia Ketiga ada pada segi finansial. Tidak semua negara Dunia Ketiga bertanggung jawab atas pendanaan perfilman negaranya. Sebagai contohnya, pada tahun 1959 Fidel Castro membentuk Institusi Seni dan Industri Sinematografi Kuba dan mendesak pembuatan film dokumenter dan feature dengan tujuan menempatkan Kuba pada panggung internasional. Alhasil dalam hitungan detik, bantuan dari beberapa negara Afrika berdatangan dalam praktik pembuatan film mereka, kebanyakan dalam bentuk pelatihan. Di Ghana infrastruktur pembuatan film kolonial digunakan untuk membangun industri film yang sedang berjalan.

The Third (World) Cinema?

Adanya dua alasan penyebutan Sinema Ketiga (geografis dan urutan sinema) menjadi perhatian banyak tokoh sinematografi, salah satunya Teshome Gabriel pada bukunya, Third Cinema in the Third World : The Aesthetic of Liberation. Gabriel berpendapat bahwa yang menentukan apakah suatu film termasuk dalam Sinema Ketiga bukanlah di mana dan siapa pembuat film tersebut, tapi lebih kepada ideologi film itu sendiri, yang mana ada dalam posisi menentang imperialisme dan opresi kelas dalam manifestonya. Tanpa bermaksud menentang argumen dari Gabriel, Willemen pada bukunya The Question of Third Cinema (1989) menyatakan ketakutannya akan posisi Sinema Ketiga. Willemen berpendapat bahwa homogenisasi internasional yang dilakukan pada pendefinisian Gabriel akan Sinema Ketiga akan menyamarkan fakta bahwa sebenarnya sinema bersifat nasional dan regional (membentuk bangsa). Sehingga timbul kekhawatiran bahwa Sinema Ketiga dapat ‘dicuri’ dan diadaptasi pada Dunia Pertama (atau bahkan Kedua).

Lalu di manakah sebenarnya posisi Sinema Ketiga? Apakah sinema dari setiap negara atau wilayah yang berada di Dunia Ketiga selalu disebut Sinema Ketiga? Atau, apakah untuk mendapatkan gelar Sinema Ketiga, suatu karya harus berasal dari Dunia Ketiga? Jawabannya tidak. Pendefinisian berdasarkan Dunia Ketiga atas Sinema Ketiga hanya dikarenakan awal lahirnya sinema ini – karena pada dasarnya yang banyak mengalami ‘penindasan’ oleh kaum dominan pada saat itu adalah negara-negara Dunia Ketiga di pascakolonialisme. Sebenarnya yang lebih penting dalam Sinema Ketiga adalah posisi yang membedakannya dengan dua sinema sebelumnya, terutama untuk menentang Sinema Pertama. Ketika Sinema Pertama (Hollywood) semata-mata bertujuan komersialitas, dan Sinema Kedua (Auteur) bertujuan menunjukkan jati diri sang sutradara, Sinema Ketiga membawa misi, yaitu ideologi dan pesan untuk disampaikan. Sinema Ketiga merupakan sinema yang memiliki komitmen dalam konfrontasi langsung pada sistem sosial dan politik dan sinematik sementara Sinema Pertama dan Kedua tidak. Sinema kedua/auteur memang menantang praktik film mainstream, tapi belum tentu berkomitmen membawa perubahan mendalam.

Apa yang Ingin Disampaikan Sinema Ketiga?

Sinema Ketiga terlahir karena ketidaknyamanan atas dominasi kapitalisme terhadap khalayak. Hal ini dapat kita lihat melalui ajaran kritis Marxis. Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kaum kapital (elit) dan kaum proletar (pekerja), serta terbagi atas dua struktur pula, yaitu base (modal, pabrik, tanah) dan superstructure (ideologi dan keyakinan). Gagasan Marxis melihat adanya dominasi kelompok tertentu, bagaimana kaum elit selalu berusaha mendominasi kedua struktur tersebut. Namun perhatian lebih ditujukan pada struktur base. Marx menilai bahwa superstructure akan selalu mengikuti base.

Gagasan Marxisme ini kemudian dikembangkan lagi menjadi Neo-marxisme. Sebenarnya keduanya sama-sama berdiri untuk melawan dominasi kelompok tertentu. Namun, jika Marxis lebih mengutamakan perhatian base dibandingkan superstructure, Neo-marxis sebaliknya. Menurut ajaran ini, kekuasaan elit sangat bergantung pada ideologi yang disebarkannya.

Kehadiran Sinema Ketiga seolah menjadi jembatan yang tepat untuk menyampaikan kedua gagasan ini, baik Marxis maupun Neo-Marxis. Sinema Ketiga ingin menyadarkan audiensnya untuk menyadari realitas bahwa terdapat kaum marjinal yang terus didominasi dan dieksploitasi, baik dari segi base maupun superstructure, oleh kaum elit. Bagaimana kaum borjuis terus menindas kaum pekerja, atau bagaimana kaum marjinal terus ditekan kaum dominan. Kelompok marjinal di sini tidak hanya merujuk kepada kaum pekerja yang tertindas oleh dominasi elit, namun juga merujuk kepada kelompok lain yang terpinggirkan, seperti homoseksual, etnis minoritas, dll. Inilah mengapa Gabriel (1982) melihat tema besar Sinema Ketiga adalah isu-isu kelas sosial ekonomi (base), etnis, budaya, agama, seks, dan integritas nasional (superstructure).

Di antara teori-teori kritis yang berakar dari Marxisme, terdapat Mazhab Frankfurt yang memfokuskan kajiannya terhadap media dan industri budaya. Adorno mengembangkan gagasan Horkeimer dengan menunjukkan perlawanannya terhadap produk-produk industri budaya yang disediakan oleh kaum kapital. Adorno, salah satu tokoh mazhab ini, melihat bahwa industri budaya melahirkan standardisasi budaya populer yang akhirnya mempengaruhi standardisasi khalayak. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan kebutuhan palsu dan konsumerisme berlebihan. Beberapa tokoh Mazhab Frankfurt berpendapat bahwa media modern membuat intelektual Eropa tersingkirkan. Terkait dengan pendapat Adorno ini, Marcuse (1964) mengibaratkan masyarakat modern sebagai one dimensional man : orang-orang yang kehilangan daya pikir kritis dan dengan mudahnya menerima saja kesadaran palsu untuk melakukan konsumsi masal, yang ditanamkan oleh pedagang, iklan, dan egaliter palsu.

Gagasan yang dinyatakan Adorno sangat terkait dengan posisi Sinema Ketiga dalam melawan Sinema Pertama yang sangat bernapaskan kapitalisme. Kaum elit terus mengais perekonomiannya dengan menebarkan kesadaran dan kebutuhan palsu pada khalayak, yang berujung pada perilaku konsumerisme yang berlebihan.

Bagaimana Pesan itu Disampaikan?

Ideologi yang ingin disampaikan oleh sebuah produk Sinema Ketiga biasanya digambarkan dengan adegan-adegan dan narasi yang menunjukkan terjadinya ketidaksetaraan antar kelompok yang ada di masyarakat. Misalnya penindasan si kaya terhadap si miskin, atau tekanan dari etnis dominan tertentu terhadap etnis yang termarjinalkan (Contoh: dominasi kulit putih terrhadap kulit hitam).

Untuk melawan suatu kelompok dominan, kaum marjinal harus memiliki kekuatan untuk melakukan hegemoni tandingan. Kekuatan itu di antaranya bisa diciptakan dengan memberikan penekanan pada identitas kaum itu sendiri. Pada sebuah film, identitas dapat disalurkan lewat budaya-budaya tertentu yang menjadi ciri khas suatu kelompok, misalnya pakaian adat, setting tempat, dialek, atau bahkan tari-tarian dan lagu kedaerahan.

Sinema Dunia Ketiga yang Termasuk Sinema Ketiga

Dikarenakan masa lalu yang terpuruk akibat penjajahan, tentunya beberapa wilayah atau negara Dunia Ketiga juga merasakan dampak marjinalitas dan memiliki tekad untuk melawannya. Oleh karena itu, meskipun tidak semuanya termasuk ke dalamnya, namun beberapa menunjukkan indikasi Sinema Ketiga, yaitu memiliki ideologi sosial dan politik yang ingin disampaikan.

Meskipun memiliki beberapa perbedaan, nyatanya sinema negara-negara Dunia Ketiga sama-sama memiliki hasrat untuk menggambarkan efek-efek kolonialisme, neo-kolonialisme, serta pengecualian dan penindasan.

Umumnya, negara-negara Dunia Ketiga tidak memiliki industri film yang utuh seperti Hollywood dan beberapa sinema Eropa (kecuali Brazil, Argentina, India, Pakistan, Cina, dan Mesir). Namun beberapa film memiliki resonansi politik. Film-film inilah yang terhitung Sinema Ketiga. Nuansa politik yang dihadirkan film-film Sinema Ketiga bisa bervariasi :

- Pembuatan statemen politik yang berhubungan dengan negara sendiri, baik secara langsung maupun melalui kiasan.

- Bergaya politik dan menyasar sinema mainstream nasional sebagai target.

- Statemen yang menentang praktik film dominan di luar negaranya, secara langsung atau tidak.

Pada tahun 1960-an, sinema negara-negara ini telah konsisten dalam posisi oposisi terhadap praktik penjajahan film Barat. Karena membanjirnya produk-produk Amerika dan Eropa di negara-negara Dunia Ketiga dengan pesan-pesan pro-kapitalisnya, dirasakan kebutuhan untuk memproyeksikan realitas yang sebenarnya yang akhirnya terwujud dalam berbagai langkah (sesuai budaya politik tiap negara), serta visi dan kondisi kerja para pembuat film.

Bila kita menyimpulkan secara kesuluruhan, seperti melihat Eropa sebagai Sinema Kedua, maka sebenarnya Sinema di Dunia Ketiga, yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam Sinema Ketiga, inilah yang menyusun sebagian besar sinema (dalam hal kuantitas output ataupun penonton). Namun kenyataannya, sinema ini hanya dianggap sub-alternatif dan hanya bayangan dari sinema yang sesungguhnya milik Amerika Utara dan Eropa. Selain itu, pemahaman dunia Barat mengenai Sinema Dunia Ketiga masih sangat buruk dan tidak ada rasa penasaran untuk mengimpor dan mencari tahu sinema ini. Namun sebagaimana negara-negara Barat terus menjadi multikultural, dan studi pada teori dan praktik penjajahan menjadi lebih luas, diharapkan perhatian terhadap Sinema Dunia Ketiga pun ikut berkembang dan lebih banyak tersedia.

Sinema Dunia Ketiga yang Tidak Termasuk Sinema Ketiga

Meskipun beberapa memiliki pesan yang ingin disampaikan, ada juga beberapa produk dari negara-negara Dunia Ketiga yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori Sinema Ketiga. Yang menjadi ciri khas Sinema Ketiga dan membedakannya dengan yang lain adalah bagaimana sinema ini membawa ideologi tertentu sehingga menjadikannya bersifat politis dalam konseptualisasi dengan tujuan memperlihatkan penyebab-penyebab sosialisme dan perlawanan dua sinema sebelumnya, terutama Hollywood. Sementara, tidak semua film-film Sinema Dunia Ketiga melakukan ini.

Misalnya sinema populer di India, sinema hiburan yang disajikan sebagai sarana promosi lagu, artis, dan mitos-mitos India, praktik produksi studio terbesarnya di Bombay nyatanya berdasar dari proses mencontoh Hollywood (Bollywood). Meskipun merupakan salah satu negara Dunia Ketiga, serta memiliki kekuatan di kancah nasional dan menunjukkan budaya-budaya otentiknya, sinema Bollywood ditujukan bukan untuk melahirkan kesadaran khalayak atas kaum yang termarjinalkan.

Sebaliknya, seperti halnya Hollywood, tujuan mereka adalah untuk komersialitas. Oleh karena itu tentunya posisi Bollywood sangat berseberangan dengan tradisi Sinema Ketiga yang jelas-jelas melawan praktik kapitalisme. Inilah sebabnya istilah Sinema Dunia Ketiga digunakan dengan agak longgar, karena tidak semua sinema yang ada dalam payung besar ini sudah pasti termasuk ekonomi Dunia Ketiga. Misalnya, tidak semua negara di Timur Tengah miskin, meskipun wilayah ini termasuk dalam lingkup Dunia Ketiga.

***

Meskipun Sinema Bollywood tidak dapat kita kategorikan dalam Sinema Ketiga, namun ada beberapa karya India yang termasuk ke dalam sinema perlawanan ini. Pada praktik Sinema Ketiga, India memiliki tradisi-tradisi kuat yang dilakukan dalam berbagai filmnya. Mrinal Sen dan Mani Kaul dianggap sebagai tokoh-tokoh pencetus Sinema Baru India, yang juga bersifat perlawanan. Selanjutnya karya Ritwik Ghatak di tahun 1950 dan awal 1960-an juga mengulang perhatian ini dengan cara yang berbeda. Ghatak mencampurkan antara teknik film dokumenter dengan tradisi dan budaya masyarakat sehingga membuat perbedaan fiksi dan fakta menjadi kabur. Misalnya pada trilogi politiknya, Meghe Dhaka Tara, 1960, Koman Gandhar, 1961, dan Subarnareka, 1962, Ghatak menggambarkan kemiskinan dan kondisi pengungsi di Calcutta berdasarkan pengalaman pribadinya menyaksikan pengungsi yang melarikan diri pada tahun 1943. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam satu negara bisa jadi terdapat film yang termasuk ke dalam Sinema Ketiga dan yang tidak.

Globalisasi dan Identitas Kelompok

Tidak dapat disangkal, perkembangan teknologi dan globalisasi yang terjadi sangat memungkinkan terjadinya penyamaran kebudayaan dalam suatu kelompok atau negara. Budaya-budaya tertentu dapat diadopsi secara disengaja ataupun tidak melalui media-media yang ada. Such a junction of culture, politics and economics is not revolutionary in itself. In all countries, works of arts – and nowadays entertainment, too – have always served as carriers for social and political messages and interest (Smiers, 2003 : 34).

Contohnya adalah fenomena k-wave yang disebarkan oleh Korea Selatan. Pada awalnya, Korea Selatan melakukan adopsi budaya lain, yakni Amerika, untuk disisipkan dalam karya-karyanya. Bila diperhatikan, baik dalam musik, sinematografi, dan acara-acara hiburan lainnya, sangat kental dengan teknik dan budaya amerika. Namun setelah mengadopsi ke-Amerika-an ini, mulai tersemat huruf ‘K’ untuk sebutan karya-karya mereka (k-pop, k-drama, dll.), seolah-olah menjadi klaim bahwa karya itu sepenuhnya mengandung identitas Korea Selatan. Dan menariknya, dengan strategi adopsi budaya ini, negara ini berhasil meraih hati banyak audiens dari seluruh dunia dan meraup banyak keuntungan.

Namun nampaknya kesuksesan meraih perhatian dunia ini bukanlah target utama Korea Selatan. Hal ini justru dimanfaatkan untuk menyebarkan kebudayaannya. Tanpa disadari oleh para penikmatnya, pada setiap karya yang dipublikasikannya secara global, Korea Selatan mulai menyelipkan berbagai bentuk identitasnya, misalnya dengan menggambarkan tempat-tempat penting atau bersejarah mereka di berbagai variety show. Atau bagaimana secara perlahan-lahan karya-karya tersebut membuat audiens semakin akrab dengan bahasa mereka, dan bahkan mulai menggunakannya dalam keseharian.

Budaya-budaya yang tercampur dalam suatu negara karena tantangan era globalisasi memberikan rintangan lain pada sebutan Sinema Dunia Ketiga. Identitas kelompok yang ingin disampaikan menjadi samar dan tidak orisinil. Dengan demikian, kembali dapat dilihat bahwa status Sinema Ketiga tidak dapat didasarkan pada asal negara atau wilayah geografis film tersebut, atau statusnya sebagai anggota Dunia Ketiga atau bukan, namun ditentukan pada apa yang ingin diceritakan dan dampak yang ingin dibangun oleh kehadiran film tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menentukan apakah suatu karya termasuk ke dalam Sineme Ketiga atau bukan bukanlah dari mana karya itu berasal, siapa yang memproduksi, atau status warga negara mana yang dimiliki para aktornya, namun lebih ditentukan oleh isi dari film tersebut.

Sebuah film dapat dikategorikan sebagai Sinema Ketiga karena ia menyampaikan ideologi tertentu. Yaitu bagaimana film tersebut hadir dengan tujuan untuk membangunkan kita dari kesadaran palsu sebagai perlawanan pada kaum elit kapitalis. Sinema Ketiga adalah sebuah upaya untuk menyampaikan ajaran Marxis, bahwa di dalam suatu masyarakat ada dua kelompok yaitu kapital dan proletar, di mana kaum kapital memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi kaum proletar untuk kepentingannya sendiri.

Karena sifatnya yang menentang praktik kolonialisme dan neokolonialisme, mungkin akan muncul anggapan bahwa sinema ini terjadi hanya di masa pasca-kolonial atau beberapa kasus pasca-revolusioner, dan saat kudeta hingga pasca-kudeta. Padahal sebenarnya tidak juga. Dalam banyak kasus, Sinema Ketiga adalah sinema yang mengambil waktu hampir bersamaan atau tepat setelah munculnya sinema di Eropa dan Amerika Utara.

Selain Sinema Dunia Ketiga, kita juga tidak dapat melupakan bahwa ada yang disebut Shohat dan Stam (1994, 34) dengan Sinema Dunia Keempat. Dunia keempat yang dimaksud oleh Shohat dan Stam mengacu pada keturunan asli yang masih tinggal di wilayah mereka yang telah diambil alih atau ditaklukkan penduduk lain (misalnya penduduk asli Amerika di Amerika Serikat, asli India di Amerika Latin, Maori di Selandia Baru, Aborigin di Australia – yang mana telah menghasilkan sinema mereka sendiri).

Screening : Motorcycle Diaries (2004)

Film The Motorcycle Diaries (2004) merupakan film produksi internasional bersama di antara Argentina, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Chili, Peru dan Perancis. Film ini juga dirilis di beberapa negara seperti Amerika Serikat pada tanggal 15 Januari 2004 (pada premierSundace Film Festival), Perancis (7 Juli 2004), Argentina (29 Juli 2004), Inggris (27 Agustus 2004), Chile (21 Oktober 2004), Jerman (28 Oktober 2004).

Film ini diputar di banyak festival film yang lain seperti Festival Film Cannes 2004, Festifal Film Copenhagen Internasional Denmark, Festifal Film Espoo Finlandia, Festifal Film Telluride Amerika Serikat, Toronto International Film Festival Kanada, Festival Film Vancouver International Kanada, Literature Party in Cinema Film Festival Frankfurt, Jerman serta Festival Film Morelia Meksiko.

The Motorcycle Diaries (Diarios de motocicleta) merupakan film yang dibuat pada tahun 2004 tentang perjalanan dan merupakan gambaran riwayat hidup singkat dari Ernesto Guevara yang berusia 23 tahun pada tahun 1952. Ernesto Guevara adalah mahasiswa kedokteran dengan spesialis penyakit lepra/ kusta yang akan menempuh ujian spesialis 3 bulan lagi. Guevara bersama temannya, Alberto Granado memiliki jiwa petualang dan hedonisme yang tinggi berencana melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur Buenos Aires (Argentina) – Miramar (Argentina) – Lago Trias (Argentina) – Temucho (Chile) – Valvaraiso (Chile) – Gurun Atacama (Chile) – Tambang Chuquicamata (Chile) – Cuzco (Peru) – Machu Pichu (Peru) – Lima (Peru) – Pucalpa (Peru) – San Pablo (Peru) –Leticia (Columbia) dan Caracas (Venezuela).

Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk bersenang-senang, menikmati keindahan Amerika Latin. Namun perjalanan tersebut tidak semulus yang dibayangkan. Guevara banyak menemui dan menyaksikan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Guevara dan Granado menyaksikan berbagai ketidakadilan yang terjadi di masyarakat miskin yang tidak pernah mereka alami. Terjadinya kelas-kelas di masyarakat seperti digambarkan yakni adanya kesenjangan anatra si kaya dan si miskin dikemas dengan cukup apik. Berbagai ketidakadilan dan kesenjangan tersebuat digambarkan pada seorang warga yang kehilangan tanahnya karena dirampas oleh penguasa karena mereka menganut keyakinan komunis, ketidakadilan yang mereka saksikan pada pekerja tambang di Chuquicamata, Chile atau pemisahan tempat tinggal bagi para penderita kusta di San Pablo, Peru.

Pada saat membantu penderita kusta di Peru selama tiga minggu, Guevara mengamati pembagian masyarakat, dimana masyarakat yang sehat (dokter, staf serta perawat) tinggal di sisi utara sungai sementara penderita kusta tinggal di bagian selatan. Bagian utara dan selatan San Pablo, Peru dipisahkan oleh sebuah sungai sehingga untuk mencapai wilayah yang ditempati oleh para penderita kusta, Guevara, Granado dan para petugas rumah sakit lainnya harus menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu.

Pada kunjungan pertamanya ke wilayah tersebut, Guevara dan Granado menolak menggunakan sarung tangan karet dan menunjukankan solidaritas nya dengan cara bersalaman dengan para penderita kusta. Di akhir cerita film ini, ditutup dengan kesan yang sangat manis pada saat Guevara ingin melakukan perpisahan dengan para pasiennya di bagian selatan. Ia yang menderita asma rela berenang melintasi sungai pada malam hari untuk menghabiskan malam di wilayah bagian selatan tersebut.

Pertemuan-pertemuan yang terjadi terhadap banyaknya ketidakadilan sosial mengubah cara Guevara melihat dunia, dan berimplikasi pada motivasi kegiatan politik di kemudian hari sebagai revolusioner Marxis. Ernesto Guevara dikenal secara internasional sebagai ikon komandan gerilya aliran Marxisme yang revolusioner, Che Guevara.

Film Diaries of Motorcycle ini merupakan jalinan kerjasama produksi internasional antara beberapa negara, yaitu Argentina, Amerika Serikat, Chili, Peru, Brazil, Inggris, Jerman, dan Perancis. Bila harus melihat Sinema Ketiga dari sisi geografisnya, tentunya akan samar untuk menentukan peran Dunia Ketiga dalam produksi film ini. Pasalnya, meskipun sebagian besar negara terlibat merupakan negara-negara Amerika Latin (Argentina, Chile, Peru, dan Brazil), yang mana merupakan bagian dari Dunia Ketiga,serta melibatkan negara-negara asal pembentuk tradisi Marxisme (Inggris, Jerman, dan Perancis), namun film ini juga melibatkan Amerika Serikat, yang jelas-jelas sangat kapitalis dan berseberangan dengan prinsip Sinema Ketiga. Namun hal ini tidak menjadi masalah. Film ini tetap dapat dikategorikan sebagai Sinema Ketiga, karena ia membalut ideologi Marxisme di dalamnya. Jadi yang membuat film ini dikategorikan sebagai Sinema Ketiga adalah isinya, bukan asal produsernya.

Dalam film ini, diperlihatkan identitas Amerika Latin melalui berbagai gambaran realitas sosial masyarakat. Sesuai dengan teori Marxis bahwa masyarakat terbagi atas kaum kapital dan kaum proletar dan bagaimana kaum kapital memanfaatkan kaum proletar untuk mendapatkan uang, dalam film ini digambarkan bagaimana jenjang tercipta antara si kaya dan si miskin. Adegan yang paling jelas adalah ketika seorang pemilik tanah merampas tanah sepasang suami istri yang miskin atau pada saat para pekerja tambang diperlakukan dengan tidak layak oleh bosnya.

Menurut Marx lagi, kebanyakan dari kaum proletar harus hidup di daerah pinggiran atau dalam suasana yang kumuh. Hal ini terlihat juga lewat bagaimana para pembuat film menggambarkan keadaan di mana para penderita kusta harus tinggal di daerah selatan, sementara para perawatnya justru tinggal di daerah utara. Kedua daerah itu dibatasi oleh sebuah sungai yang seolah menjadi simbol jarak antara kedua kelas yang berbeda.

Adegan di mana Che mengajak seorang penduduk di perkampungan kusta bersalaman juga menggambarkan adanya kesenjangan. Saat itu, si penduduk merasa aneh karena Che mau bersalaman dengan mereka tanpa menggunakan sarung tangan. Dari adegan ini, kita bisa menganalisis bahwa biasanya orang-orang di luar kelas mereka akan merasa ‘jijik’ atau munculnya perasaan takut tertular bila bersentuhan dengan mereka, yang lagi-lagi, menggambarkan perbedaan kelas.

Tidak hanya isu kelas, namun isu agama juga muncul dalam film ini. Yaitu tergambar dari bagaimana para suster yang bertugas di wilayah selatan dengan tegas menerapkan peraturan bahwa hanya mereka yang mengikuti misa yang boleh mendapatkan jatah makanan. Peraturan ini memperlihatkan adanya tekanan agama untuk bertahan hidup.

Menit-menit akhir film ditandai dengan adegan heroik Che dalam menyeberangi sungai yang membatasi antara penderita dan staff medis, dengan tujuan merayakan ulang tahunnya dengan warga selatan (para penderita kusta), tanpa mempedulikan kondisi fisiknya yang lemah dan memiliki penyakit asma. Adegan ini menjadi semacam simbol perlawanan Che atas berbagai ketidakadilan yang dilihatnya sepanjang perjalanannya di film. Keberhasilannya menyeberangi sungai disambut meriah oleh para penduduk bagian selatan sungai, para penderita (kaum tertekan).

Selain jenjang kelas antara si miskin dan si kaya, film ini juga menyajikan identitas Amerika Latin lewat tradisi-tradisi menarik, misalnya tradisi tari berpasang-pasangan dan musik-musik khas Amerika Latin yang mengiringi di sela-selanya.

Referensi :

Cetak :

Hayward, Susan. (2001). Cinema Studies The Key Concepts 2nd ed. New York : Routledge Taylor and Francis Group.

Littlejohn, Stephen W. (2002). Theories of Human Communication, 7th ed. Belmon, CA : Wardsworth.

McQuail, Denis. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory (6th Edition). London : SAGE Publication.

Octavio Getino dan Fernando Solanas, “Toward a Third Cinema,” Tricontinental No. 14, Oktober 1969, hlm. 107-132 (Havana: Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina).

Smiers, Joost. (2003). Arts under Pressure: Promoting Cultural Diversity in the Age of Globalization. London: Zed Books.

Publikasi Elektronik :

Higbee & Hwee Lim. (2010). Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies. University of Exeter, Exeter UK : Transnational Cinemas Volume 1 Number 1, diakses dari https://www.ualberta.ca/~vruetalo/Sarli-Bo%20Research/52381952.pdf. 23 November 2015.

Kutipan gambar dari : sites.psu.edu